写真:前澤秀登

core of bellsの「核心core」

文=木村覚

〈1〉

「荒唐無稽」とはおよそ「言説などがでたらめでよりどころがないさま」(「新明解四字熟語辞典」三省堂)である。ついでに「荒唐」とは「言説などによりどころがなく、とりとめのないさま」(同上)を指し、「無稽」とは「根拠がないこと。でたらめであること。「稽」は考える意」(同上)なのだという。

先ほどまで、この原稿のためにcore of bellsに「核心core」があるとしたらそれは何かと、あれこれ考えていた。しばらくして、この四字熟語が浮かんだ。荒唐無稽。そうか、でも「でたらめ」以上に「よりどころがないさま」こそ彼らにふさわしい気がする。「滑稽」という言葉が「考えが滑ること」にあるとすれば、そのニュアンスこそ彼らを言い当てるように思う。「よりどころがなく」あるいは「考えが滑る」という感じ。ヌルっと、ツルッと。ただし大袈裟な転倒というより、微妙なズレが延々と続き、いつまでたっても「芯core」が固定されない状態。ここにcore of bellsの「核心core」があると考えてみよう。

すると、ぼくがここで行うべきは、core of bellsという対象を同定することであり、と同時にそして結果的に、core of bellsの「核心core」とは「芯core」が定まらず常に滑っている運動そのものの内にあるということを、その矛盾とズレの実相を見極めることなのだろう。

〈2〉

ぼくが彼らから批評を求められたのは、四月の「デトロイトテクノ人形」。彼らは約90分の上演中、観客を大量の情報の洪水に溺れさせた。

大量の情報とは、次のような多層的な構造を伴うものであった。最も基本的な層になるのは、架空の町で行われてきた不良高校生同士のケンカの歴史であった(故にこれは文学でもあった)。

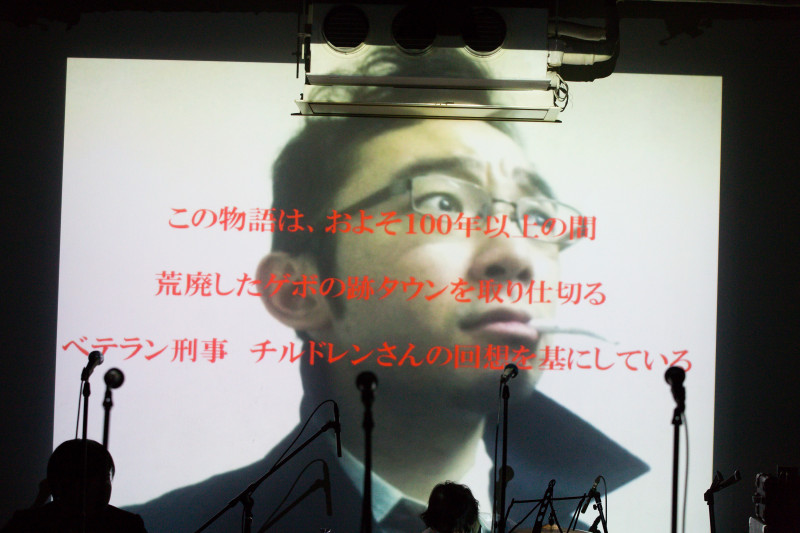

そして、この高校生同士のケンカは人形によって上演されたというのがもう一つの層であり(故にこれは人形劇でもある)、その人形とは実のところ人形というよりもcore of bellsの5人のことであり(故にこれは人形劇を騙った演劇でもある)、しかし、人形の一人一人を象る人物造形は、舞台後ろにプロジェクトされた写真に映るさまざまなイメージとイメージをさらに詳細に伝えるキャプションがそれを担い、あわせて流れるナレーションはその人物たちの相関図とその変転を説明するのだった(故にこれはスライドショーに似た映画でもある)。

しかも、人形(?)劇の合間には、何度もcore of bellsの演奏が差し挟まれるのだけれど、それは「マンゴスチン」を連呼する曲のヴァリエーションで、連呼すると自ずと絶叫は男性器と女性器の日本語名称に聞こえなくもないということになり、この演奏はそれ故(?)に劇の場面を鼓舞するためのエナジーの役割を担っている、ということになっている(故にこれは音楽演奏でもある)。

後から振り返れば、上記したような「文学」「人形劇」「演劇」「映画」「音楽演奏」という多様な要素を含む「多層」的パフォーマンスであったことが分かるのだが、上演の最中には、目下何が起こり、出来事がどう進んでいるかの理解は、決して容易ではなかった。多種多様な表現スタイルが矢継ぎ早に使い回されてゆき、一瞬ごとに情報は目の前を通り過ぎていった。

あぜんとする中で、しかし、多くの観客はあの時間を嬉々として楽しんでいたに違いない。それを可能にしていたのが「殺奈死念学園」「ゲボの跡タウン」そして「千人くん」「万人くん」「超腹減りニコフさん」のような場所や登場人物をあらわす名称の奇妙奇天烈さであった。こうした名称がナレーションの口から発される度にその名称と関連する画像のイメージが、例えば「殺奈死念学園(「そなちねがくえん」と読む)」ならば機関銃を撃つ北野武が、「万人くん」ならば観客の詰まった野球のスタジアムが、一瞬、スクリーンに映された。「ある町のある高校に通う不良たちがケンカを繰り返す」という物語の中で、個々の名称が与える印象が過剰ならば、それぞれの名称に付せられた画像のイメージも同様に過剰なのである。物語の骨格をなす情報に比して、声の情報、文字の情報、画像の情報が絶えず過剰であるが故に、観客の意識はそれぞれの情報の間で滑走することを余儀なくさせられる。そこにさらに、core of bellsたちによる芝居が加わる。不良独特の巻き舌な台詞回しは、ケンカをグルーヴィにした。それはとても愉快なのだけれど、彼らの演技はこなれているとは言えず、故に演劇として見ようとすれば生半可に映る。彼らの芝居は舞台を引き締めその中心になって滑走を止めるブレーキになるどころか、対象の同定を一層不確かにし、むしろより一層、ことの滑りをよくしてしまうのである。

〈3〉

重要なのは、彼らが今回行ったことの「眼目core」は、多種多様な表現のスタイルを巧みに用いたところにある、と言うべきかどうかである。言い換えれば、あの上演は文学であったか、人形劇であったか、演劇であったか、映画であったか?ぼくの答えは、そのどれでもなく音楽演奏であった、ということだ。当たり前と言えばまったくもってそうなのだけれど、彼らの選んだスタイルが音楽演奏であるからこそ、彼らは荒唐無稽であり、ツルリと滑り得たのではないかと思うのだ。

とりわけ今作においてそうだったのだが、彼らのパフォーマンスで目立っていたのは、譜面を見ているさまだった。

毎回曲が変わる「マンゴスチン」の演奏では、メンバーたちは毎回譜面を見て演奏した。リズムや構成が複雑であるが故のことなのだろう。けれども、演劇で役者が複雑な芝居だからといって本番中に台本を読むだろうか。チェルフィッチュの劇がどれほど微妙なニュアンスを舞台に再現しようと苦心しても、本番で台本は見ない。対して音楽演奏は譜面を見るのである。人形劇で役者は台本を読んでいるか?否。映画では?否。文学では?否。

文学で作者はアイディアノートを見ながら執筆を進めているのかもしれない。けれども、そこにあったはずの逡巡の様子は隠される。校正作業はその隠蔽を手助けするだろう。そうして作家は創作の「芯core」を固定する。演劇における役者も同様に台詞を身体に染み込ませ、百発百中、演出家の意図したパフォーマンスだけがあらわれるように努める。そうして、文学も人形劇も演劇も映画も自分の「的core」を射抜こうとするのだが、core of bellsにその意思はない。core of bellsは文学(人形劇、演劇、映画etc.)を掴み、それを舞台でやってみるのだが、まるでそれは譜面を読みながらする音楽演奏のような仕方なのだ。

ひょっとしたらぼくの解釈は、誤解を含んでいるかもしれない。けれども、恐れずに言おう。譜面演奏とは譜面に自分の身体を完全には支配させないやり方なのではないか。そこでは、譜面の指示と演奏する身体とはつながりながら分離を保っている。演劇では役者の身体は、台本を手にしないが故に台詞と一体化し、台本に代わって台詞を話す装置と化す。その身体の装置化から完全にではないとしても部分的には確実に解放されているのが、譜面を演奏する身体というものではないのか。

このことを考えるのに、例えばcore of bellsの「演奏における演劇」に対してミュージカル映画「ロッキー・ホラー・ショー」のような「演劇における演奏」を対置してみてはどうだろう。「ロッキー」ではロックが演奏され、ふざけたダンスが踊られる。とはいえ、それはあくまでも「演劇」という枠の中での演奏である。演奏は物語に貢献するために据え置かれているにすぎず、ロックの演奏にあるはずのダイナミズムは乏しい。

ここで言う「ダイナミズム」とは、音楽が演奏者の身体を乗っ取るプロセスの内に見いだされるものを指している。ここに起きていることを「憑依のゲーム」とでも称してみよう。例えば、イギー・ポップの突然振り上げられる腕やら印象的なポーズやらが「演技」とは思えず、「音楽が彼に憑依した」と感じるからこそ、ぼくらは彼のパフォーマンスに魅了され、同時に失笑してしまうのではないか。そしてcore of bellsはこの「憑依のゲーム」を、言い換えれば、音楽(文学、演劇、映画)に身体が乗っ取られるプロセスを引き延ばして見せようとしていたのではないか。

この点で傑作だったのは最後の場面、唯一彼に課せられたほんの数文字の台詞を言うのに、ベースの會田洋平は役のイメージが貼られたボードを掲げその裏にあるカンニングペーパーに助けを借りるのだが、ろれつが回らず、読み間違えてしまうのだ。この「つっかえ」は演劇ではありえない。文学だったら誤植とみなされるだろう。けれども、譜面演奏の「批評的ほつれ」としては、ありだ。もちろん、この読み間違えが意図的な「演技」だったらしらける。とはいえ「憑依のゲーム」の中で起きた失策である限り、これは、そのゲームのプロセスを結果的に際立たせる出来事に見えるのだ。そうであるからこそ、core of bellsの「核心core」とは「芯core」が定まらず常に滑っている運動そのものの内にある、とぼくは考えるのである。

〈4〉

それは滑稽なのだが、だからといって、滑稽であることを自らの「眼目core」とする芸人が、この運動を体現し続けるのは容易ではないだろう。core of bellsに色物と映る面はあるとしても、彼らは色物でもましてや芸人でもない。彼らの上演では、しばしば観客は爆笑してしまうのではあるが、爆笑を得ることは彼らの目的ではないのである。芸人が鉄板ネタを獲得した瞬間、そこには成功と衰弱の両方が待っている。鉄板ネタは滑稽さの滑りを良くしているようで、滑りを止めてしまうのだ。爆笑さえも回避すること。「滑稽」の固定化も滑らせること。core of bellsはその状態に留まり続ける。

ところで、core of bellsをアートの文脈に置くならば希有な存在に映るのかもしれないが、もしもポップ音楽の文脈に置いたらどうだろう。ライブの場で文学(物語)や劇や映像を用いるアーティストは数多いるし、それを荒唐無稽に演出する者たちも珍しくない。彼らと同郷の桑田圭祐しかり(ああ、彼らと比較すべきはイギー・ポップではなく桑田圭祐であったのかもしれない!しかしもう締め切りが過ぎている)。あるいは、昨年の紅白歌合戦で替え玉に鉄棒の大回転を行わせるなどしたゴールデンボンバーしかり。多様な表現スタイルを巧みに軽やかに取り込むポップ音楽の編集能力こそ、今回のcore of bellsが活用しようとしたものだったのかもしれない(のだが、ここで筆を置き、この点の考察は次の機会としたい)。

木村覚(きむら・さとる)

1971年千葉県東金市生まれ。美学研究者、ダンス批評。日本女子大学人間社会学部文化学科准教授。近代美学を専門としながら、コンテンポラリー・ダンスや舞踏を中心としたパフォーマンス批評を行っている。artscapeにて身体表現のレビュー担当。主な著作として『未来のダンスを開発する フィジカル・アート・セオリー入門』(メディア総合研究所)がある。

コメント